محمد الشريف الطريبق: اختصار المسافة بين مشروع الفيلم وتنفيذه يحافظ على طراوة الفكرة

إنجاز ليلى الشافعي

في عصر إحدى الأيام الخريفية الجميلة، وفي حديقة ظليلة، وتحت ظل شجرة وارفة بأحد فنادق مدينة تطوان، والشمس دافئة، والخضرة تنتشر في مجال الرؤية، والمسبح المجاور ينشر زرقته على الفضاء، والعصافير تزقزق جذلى، في هذا الجو الرائق، جلس الكاتب والمخرج السينمائي محمد الشريف الطريبق وقبالته مباشرة جلست الصحافية ليلى الشافعي، في حوار في منتهى الأهمية، يكشف لنا كل ما يخص هذه التجربة الفذة التي أثارت شهية كل من شاهد أفلامه. تم ذلك مع تبادل كؤوس الشاي وتناول الحلويات التي أهداها لهما نادل اكتشفا أنه روائي يشتغل بمطعم الفندق.

وبشفافية مفرطة، وعفوية منقطعة النظير، عبر الشريف الطريبق عن مساره الإبداعي والسينمائي كما يراه وكما عاشه، في جو تسوده المودة والإيخاء، وبصورة خاصة الطيبوبة والكرم اللذين طبعا شخصية هذا الرجل النبيل.

بدأت مساري السينمائي قبل أن أصبح مخرجا سينمائيا

س: أنت كاتب ومخرج سينمائي، هل يمكن أن تحدثنا عن تجربتك، متى بدأت وتصورك حول الينما انطلاقا من مسارك السينمائي؟

ج: أعتبر أن مساري السينمائي لم يبدأ مع الأفلام. من المعروف أن مسار المخرج أو تاريخه يبدأ عندما يخرج أول فيلم له. بالنسبة لي لم تبدأ الحكاية هكذا، بل بدأت قبل ذلك. بدأت مع المشاهدة كمتعة، إلى المشاهدة على أساس أنني ذات يوم سأمر إلى الجهة الأخرى. فأصبحت أشاهد الأفلام محاولا فهم العملية الابداعية في السينما. لم تكن لدي فكرة عن وجود لغة سينمائية، أو ما كنا نصطلح عليه آنذاك بالتقنيات، والآن نناديها لغة سينمائية أو الكتابة السينمائية، لدا كنت أريد من خلال المشاهدة معرفة ماذا تعني اللغة السينمائية، ثم المرور إلى معرفة ماهي. ومساري تقاطع فيه مسارين، مسار السينيفيل الذي تميز بالمشاهدة والقراءة حول الأفلام. لأنه في لحظة ما لم تعد المشاهدة كافية؛ ذلك أن الأفلام تصبح مجرد عناوين أو لحظات متعة مرت، في حين يمكن خلق تواصل بين الأفلام، عندما تقرأ حول الأفلام وتقرأ حوارات مخرجيها، وتفهم بذلك موقع الفيلم في تاريخ السينما والفن عموما، وكذا علاقته بالأفلام الأخرى سواء كانت معاصرة له، أو سابقة عنه. وقد تقاطع هذا المسار مع مسار الأندية السينمائية في المغرب، باعتبار أنها كانت تشكل حركة قوية في تلك الفترة. وأستطيع أن اجزم بأن ثلاث مؤسسات في المغرب لعبت دورا كبيرا في تهيئ النخبة المغربية الموجودة حاليا، هي الأندية السينمائية واتحاد كتاب المغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أنا أظن أن هذه المؤسسات غير الرسمية كونت جيلا أو أجيالا من السياسيين والفنانين وأطر في جميع المجالات. ولم يقتصر دوري في النادي السينمائي على مشاهدة الأفلام ومتابعة النقاش، بل اشتغلت كمسؤول في النادي، بدوام كامل، أبرمج وأعلق الملصقات وأبيع البطائق وأنظم الأسابيع الثقافية، وقد كان هناك أسبوع قار هو أسبوع الفيلم الفلسطيني كما كانت توجد أسابيع موضوعاتية، واحضر في انشطة الجامعة الوطنية للاندية السينمائية و اشارك في هياكلها، والجموعات العامة والمجالس الوطنية…

س: هل كنت آنذاك بالعرائش أم الرباط؟

ج: لا، لم يسبق لي أن كنت بالرباط، كنت ما بين العرائش وتطوان. كنت في النادي السينمائي في العرائش كمنخرط وكمسؤول، جئت إلى تطوان وبدأت أحضر انشطة “نادي الشاشة”، وملتقى تطوان الذي تحول مع الوقت إلى مهرجان تطوان لسينما البحر الابيض المتوسط.

س: سنة 1985؟

ج: لا، بدأت هذا المسار في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. قلت في هذه اللحظة كنت أشعر أنني أعمل في السينما، أشاهد الأفلام، أقرأ عنها، أناقشها، أبرمج لها، أدافع عنها، وكان هناك مسار مواز هو محاولة تملك التقنية عن طريق التصوير، التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، وكذلك من خلال ممارسة المسرح. فالتصوير يقربك من السينما أكثر من حيث التصوير و التقطيع، و المسرح يقربك من إدارة الممثل… وقد صورت فيلما يندرج ضمن الأفلام الهاوية هو “ذاكرة مدينة” هو فيلم غير ناطق، عبارة عن تركيب للقطات من العرائش أو لحظات من العرائش، صورتها خلال سنة، ثم ركبتها في تطوان بالمعهد الفرنسي، وكانت هذه التجربة هي ما أعطاني الثقة لإنجاز فيلم.

س: في أي تاريخ حدث ذلك؟

ج: هذه المرحلة كانت ما بين 1994 و1995.

س: ومتى صورت أول فيلم لك؟

ج: بدأت تصويره في 1995 وانتهيت منه في 1996. خلال هذه الفترة اكتسبت القدرة، أو فكرة الانتقال إلى إخراج فيلم بشكل محترف. ولو أنه الآن لم تعد مسألة الاحتراف تكتسي أهمية لأن الحدود بين السينما الهاوية والاحتراف انمحت على الاقل تقنيا. الذي حدث، هو أن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية أصبح لديها مكتب المداومة في المركز السينمائي المغربي، الذي كان يقوم بتوزيع الأفلام على الأندية السينمائية. وكان حضوري في مكتب المداومة حيث المختبر ومعدات التصوير جعلني أعرف عن قرب كيف تتم عملية صناعة الفيلم من رخصة التصوير إلى النسخة النهائية، بعيدا عن الإبداع والرؤية والكتابة. فكان أول فيلم لي هو “نسيمة” في 1998، الذي عرض لأول مرة في المهرجان الوطني للفيلم في سنة 1998 بالدار البيضاء. وقد تجولت بالفيلم في بعض المهرجانات في المغرب. ثم قمت بتكوين في باريس، بالمؤسسة الأوروبية لمهن الصورة والصوت، فأخرجت فيلما قصيرا آخر هو “عبور” كان شريطا وثائقيا، لكنه كان وثائقيا ذاتيا، كنت أتحدث فيه عن نفسي وعلاقتي لمدينة باريس بين الروايات والافلام و او المدينة كما كنت اكتشفها مباشرة . ثم تزامنت هذه الفترة مع الإعلان عن حكومة التناوب. وأذكر جيدا أننا كنا نقوم بتركيب الفيلم في الثانية عشرة ليلا، وكنا نسمع عبر الإذاعة الوطنية عن تركيبة حكومة التناوب. كنا نتمنى أن تتغير الأمور، لأن نفس النخبة السينمائية آنذاك ظلت مهيمنة على المجال لفترة طويلة. كانت مؤلفة من موظفين في المركز السينمائي المغربي درسوا في أوروبا الشرقية أو في فرنسا أو تعلموا على أرض الواقع، وبالتالي كان الأمل في أن ولوج جيلي لهذا المجال سيكون في هذه الفترة، بطبيعة الحال مع قدوم الملك محمد السادس، وبالفعل، فالتغيير الذي حدث في دوزيم، وفي المركز السينمائي المغربي، قد فتح لي المجال لأخرج أول فيلم تلفزي لي هو “تسقط الخيل تباعا”.

س: قبل فيلم “زمن الرفاق”؟

ج: نعم، قبل “زمن الرفاق”؛ لأن نور الدين الصايل أصبح هو مدير دوزيم، وفتح المجال للمخرجين الذين من خارج القناة بميزانية محترمة لم تكن متداولة في تلك اللحظة. كنا نخرج أفلاما تلفزيونية كما نخرج فيلما سينمائيا، وبالتالي أعطيت لي إمكانية إنجاز شريط طويل تلفزيوني في وقت وجيز جدا. ولكن بموازاة مع الأشرطة السينمائية التي كنت في وقت ما أنجز شريطا في السنة، كنت أنجز أفلاما قصيرة هي “بالكون أطلانتيكو” و”موال” و”افتراض” وأفلام أخرى؛ وبالتالي كنت أزاوج بين العملين وفي نفس الوقت كان لدي مشروع “زمن الرفاق”، هذا الأخير كان عنوانه في البداية “بين قوسين” قبل أن يصبح “زمن الرفاق”. حاولت أن أسترجع فيه أجواء الطلبة في الكلية بتطوان. أنا قضيت سنتين بالكلية، ورغم كوني كنت ما أزال تلميذا، فقد كنت منبهرا بأجواء الكلية والنادي السينمائي وكان لي أصدقاء يدرسون بالكلية، وكنت منبهرا بهذه الأجواء التي تربيت فيها، ففكرت في نقل هذه الأجواء إلى السينما. كان هناك بيوت للطلبة، وأول ما كان يثيرك عندما تصل إلى مارتيل التي كانت ما تزال صغيرة، هو كثرة الأزواج، (Les couples) والنضال في الجامعة. البيوت مفتوحة. الجميع يدخل في البيت الذي يختاره. كما لو أن لا وجود للأبواب. كل ليلة يجتمع الطلبة ويجري بينهم نقاش سياسي ونقابي وفكري، كما أن الأهم في ذلك كله هو قصص الحب. لأن عندما تحل بالجامعة في مارتيل عليك أن تكون مرتبطا في أسرع وقت، لأن الجميع لديه رفيقة. إضافة إلى ذلك، تتوفر إمكانية البيت أي الخلوة بعيدا عن رقابة المجتمع كان انداك في المدن التي توجد بها جامعات نوع من التسامح من قبل الساكنة مع الطلبة فأي شيء يقوم به الطالب يخرج عن المألوف كان مقبولا وكان يقال” هدو غير الطلبة”. تعامل جزء كبير من المهتمين مع فيلم فيلم “زمن الرفاق” على أنه فيلم سياسي محض. الهدف كان في الأصلهو التعبير عن تجربة إنسانية. بطبيعة الحال لدي حنين لجيل حلم بالتغيير وحمل مشروعا أكبر من إمكانياته. ولكن الأهم هو أنه حمل شيئا بغض النظر عن قيمته وماهيته. هكذا جاءت فكرة “زمن الرفاق”. بعد ذلك تتالت الأفلام التلفزيونية والأفلام القصيرة، وكان كل فيلم سينمائي يمهد لفكرة فيلم سينمائي موالي. مثلا عندما كنت أحضر “زمن الرفاق” في تطوان، سمح لي هذا الفيلم، وأنا أبحث عن أماكن التصوير وعن الممثلين، أن أعيد العيش في تطوان ليس برؤية طالب، بل برؤية مخرج، أن أكتشف مدينة تطوان، بمدينتها العتيقة ودروبها وعادات الناس وتقاليدهم فيها، وحضرتني فكرة عمل فيلم عن تطوان. شعرت بالحنين لأجواء البيوت العتيقة، و”التاويل”، والموسيقى الأندلسية. كما أن “زمن الرفاق” شكل مثل نهاية لزمن ما، وبداية التصالح مع تراثنا. عندما كنا طلبة كانت علاقتنا متشنجة مع هذا التراث. فقد اتخذنا موقفا من التراث الذي كان يمر في التلفزة المغربية، لكنه في الواقع لم يكن موقفا من التراث، بل موقفا من النظام بشكل عام. بعد انتهاء هذه المرحلة تم التصالح مع الأندلسي ومع العيطة وأشياء أخرى. فاكتشفت أنني معجب بالأندلسي، خصوصا الأندلسي الشعبي كأغاني عالية مجاهد، بطيوة، والأغاني الشعبية الأندلسية التي يتداولها الناس في المناسبات، والتي هي نتيجة ارتجال النساء عندما تلتقين ببعضهن. وهذا ما أعطى فيلم “أفراح صغيرة”. كما أنني كنت قد قرأت كتابا لفاطمة المرنيسي بعنوان “نساء على أجنحة الحلم” تحكي فيه عن ذاتها وعن أجواء عائلتها في فاس في الأربعينات من القرن الماضي، لقد استلهمت من هذا الكتاب لكنني زدت فيه إلى حدود الخمسينات، لأن الخمسينات في نظري، تمثل الزمن الأخير للمغرب كما تخيله المستشرقون، لأنه بعد ذلك سيتحول المغرب، وتصبح الحياة معاصرة أكثر. لكن، ابتعادنا عن المدينة العتيقة ومع المغرب العتيق أو المغرب التقليدي هو مع الاستقلال. فالحركة الوطنية كانت تدافع عن استقلال المغرب وعن تحرير المرأة الشيئ الذي مكن في هذه المرحلة المرأة من الولوج إلى الفضاءات العمومية و التعليم….

يعجبني أن أنجز أفلاما تؤرخ للحظات مفصلية في التاريخ

س: علال الفاسي …

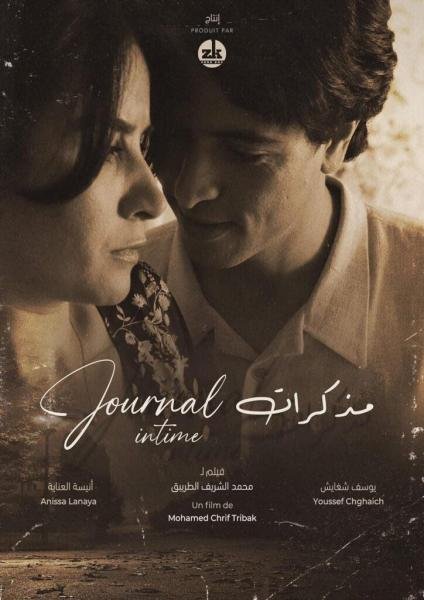

ج: وهنا (يقصد في الشمال) عبد الخالق الطريس والتهامي الوزاني وعبد السلام بنونة. أنا يعجبني أن أنجز أفلاما في لحظات مفصلية من التاريخ. وإن كنت لا أتكلم عن التاريخ بشكل مباشر. في “زمن الرفاق” التسعينات، هي لحظة مفصلية في تاريخ العالم وبالأخص تاريخ المنطقة العربية، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، حرب الخليج، معاهدة أوسلو، النظام العالمي الجديد، انفتاح الفضاء الإعلامي بظهور القنوات الفضائية الذي يشكل حدثا غير بسيط، فضلا عن نهاية الأبارتايد في جنوب أفريقيا. تنظر إلى العالم في تلك الفترة تجد أن العالم عرف تحولا ابتداء من التسعينات فما فوق. “أفراح صغيرة” في الخمسينات وهي نصف القرن، حيث وقع تحول بالنسبة للمغرب والعالم. لأن الأربعينات كانت الحرب العالمية الثانية، على الأقل في جهة الغرب، وبدأنا نقول إن الخمسينات شكلت إعادة البناء، إذ أن آثار الحرب ستبدو بشكل جلي في الخمسينات فما فوق؛ وهو الجيل الذي سيقوم بالثورة في فرنسا والذي سيتبنى البنيوية والذي سيثور وسيغير السينما والآداب، هذه لحظات مفصلية. “مذكرات” قريب نوعا ما من “زمن الرفاق” وهو الشريط الذي مر السنة الفارطة في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، يتحدث عن زمن يعتبر بالنسبة لي قبل “زمن الرفاق”، والذي كنا في حالة لا مبالاة كلية. زمن كنا نعيش اللحظة ولم نكن نحسب لأي شيء، ولا نفكر في المستقبل، كنا نعيش اللحظة بلحظتها…

س: من أنتم؟

ج: نحن جيل. أتحدث عن فترة ما بين المراهقة والشباب. يمكن أن أقول إنه في ذلك الوقت كنت في الثامنة عشرة من عمري أو التاسعة عشرة. ولا أعتقد أنني وحدي من كان يعيش هذه اللامبالاة، حتى المجتمع كان يعيشها …

س: عن أي تاريخ تتحدث؟

ج: نهاية الثمانينات، بداية التسعينات. سأعطيك معطى بسيطا. كان لدى الناس بيوتا يسكنونها منذ الاستقلال، وكانوا راضين بها. بعد هذه الفترة أصبح التهافت على الهدم وإعادة البناء. من لديه بيت يردمه ويعمل ثلاثة طوابق زائد دكاكين للكراء، ومن يملك أرضا يبيعها، مع كثرة البناء في جميع الاتجاهات. كان الناس قد ظلوا فترة طويلة منذ الاستقلال إلى نهاية الثمانينات يعيشون حياة بسيطة، ويعيشون بشكل جيد ويعيشون في “اللامبالاة”، قانعين بما لديهم. بعد ذلك أصبح الناس يجرون في جميع الاتجاهات. لدرجة أن الولد يكون حديث الولادة وأنت تفكر في مصيره بعد البكالوريا. “مذكرات” يشكل نهاية مرحلة وبداية اخرى…

س: مذكرات هو آخر شريط لك؟

ج: نعم، بطبيعة الحال الأفلام التلفزيونية بما في ذلك المسلسلات القصيرة، كثيرة جدا.

س: وماذا عن مسار الكتابة لديك؟

ج: مسار الكتابة، بدأته بالكتابة لنفسي، لكنني بدأت النشر بشكل رسمي مع 2015. بعد “أفراح صغيرة” بدأت أكتب بكثرة، وأنشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي والعلم والبيان وأنشر في موقع عين على السينما للناقد المصري أمير العمري ومجلة جمعية النقاد المغربية ومنابر أخرى. أصبحت أنشر كلما توفرت فرصة لذلك. لأنني قضيت فترة طويلة وأنا أهيء عملا وأفكر في نفس الوقت في العمل اللاحق. لم يكن لدي الوقت الكافي للكتابة. لكن جاء وقت شعرت فيه بأن عليّ أن أعود إلى الكتابة. ذلك أنها تعطيك فرصة للعودة لذاتك قليلا. كانت نتيجة ذلك إصدار ثلاثة كتب، هي “لغة السينما من الإبهار إلى شعرية التقشف” وكتاب “ما هي السينما، كتابات لمحاولة الفهم” وكتاب ثالث هو “سينما مختلفة”، وهناك مشروعان في الطريق، لكن أشعر أن عليّ أن أترك الكتابة وقتا.

حاولت الإجابة عن ماهية السينما انطلاقا من تجربتي الشخصية

س: طيب، ما هي السينما؟

ج: هذا هو السؤال الذي حاولت أن أجيب عنه (والحقيقية وانا أحاول ذلك لم أكن ارغب في جواب نهائي ولكن فقط عن مساحة للتفكير). ليس أنا فقط، لكن أظن أن هذا السؤال يطرح في كل لحظة من لحظات السينما. وهناك كتاب لناقد فرنسي معروف آندري بازان يدعى “ماهي السينما؟”. لم أحاول أن أعطي إجابة عن السؤال، السينما هي كذا وكذا، تحدثت عن أفلام وتجارب وانتقدت، وعندما تنظر إلى هذا كله يمكنك ان تفهم ما هي السينما. أحاول في مسار تفكيري البسيط، وليس الأكاديمي التنظيري، أن أميز بين ما هو سينمائي وما هو غير سينمائي. وكيف تكونت اللغة السينمائية بالعودة للتاريخ، وأرى في الوقت نفسه ما هي الأشياء التي ليست سينمائية وتبدو لنا أنها كذلك بحكم التعود. عندما نعود لتاريخ السينما نراها بوضوح. مثلا، السيناريو، بالنسبة لي ليس هو السينما. الفيلم تبنى السيناريو بدوافع تجارية محضة. عندما بدأت السينما، انبهر الناس بها، فبدأوا يدخلون ليتفرجوا دقيقة واحدة فقط، بعد ذلك بدا للمنتجين أنهم إذا أنتجوا دقيقتين أو ثلاثة فإن المدخول سيكون أكثر. بدأوا يضيفون إلى أن أصبحت المدة ستين دقيقة. ساعة لا يمكن أن تظهر فيها المناظر وحدها، يجب أن تكون قصة تجمع بين هذه المناظر. في البداية ذهبوا إلى الأعمال المسرحية والسيرك، وبعد ذلك، أصبح هناك شيء يسمى “السيناريو”. وهذا الأخير هو الذي أعطانا السينما السردية التي نعرف. وعندها نتساءل أن السينما كان يمكن أن تكون بطريقة أخرى لو لم تكن سينما تجارية. أنا أعتبر أن السينما الحقيقية هي السينما الوثائقية، لماذا؟ لأن السينما بكل بساطة هي تسجيل الواقع بالصورة والصوت. سينما السيناريو تجعل من فعل التسجيل فعلا تنفيذيا، وليس فعلا مؤسسا للغة الفيلم. ما هو نوع السينما الذي يصبح فيه التسجيل فعل مؤسس للفيلم، هو الفيلم الوثائقي. لأنك عندما تخرج لتصوير فيلم وثائقي، لا يكون لديك شيء محدد ترغب في تصويره. هذا لا يعني أنني ضد السينما السردية، ولكن على هذه الأخيرة أن تنفتح على الواقع وتعطي للحظة التصوير مساحة كبيرة. عندما تأتي، لديك سيناريو، وتقطيع تقني، وتقول للكاميرا يجب أن تكون هنا أو هناك، فاللحظة مع الواقع تصبح مجرد تنفيذ. بطبيعة الحال يجب أن نصور بتصور وخطة معينة، ولكن أن نترك للحظة لقاء الكاميرا مع الواقع، هي المحددة. من جهة أخرى، بالنسبة للسينما، السينما هي فيلم يعرض بالقاعة السينمائية. يمكن أن أدخلك إلى قاعة سينمائية، وأقول لك بأنك ستشاهد فيلما سينمائيا، وأعرض عليك لقطات لا علاقة بينها، بالنسبة لك ستكون مقتنعا بأنك حققت فرجة، ودماغك سيبحث عن علاقات بين المشاهد. وبالتالي فالسينما بالنسبة لي هي تسجيل الواقع بالصورة والصوت، والعرض داخل القاعة السينمائية. لأنه عرض مولد للمعنى. وكما يقول كودار، التلفزة تشبه أي أثاث في البيت، وعندما تكون تتفرج، فأنت تشاهد التلفزة وتشاهد في نفس الوقت الورد الموجود في الزاوية وصورة الوالد رحمه الله، والعائلة، وينادون عليك للذهاب إلى المطبخ أو تذهب إلى المرحاض، وتستطيع في أية لحظة أن تغير القناة، وهي مسألة مهمة جدا؛ أما في السينما فأنت محكوم بمدة زمنية معينة، لا خيار لك سوى أن تخرج من السينما أو تبقى فيها. هذا الإحساس بأنك سجين وعاء زمكاني معين أعتبره مولد للمعنى وللأحاسيس ومجموعة من الأشياء. لأنه كما قلت، نقوم بتمرين وأعرض عليك صورا لا رابط بينها، ودماغك سيبذل مجهودا للربط بينها، وبالنسبة لبودار، يعرف السينما كما يلي، يقول هي 1 زائد 1 يساوي 3. بمعنى أن لقطة زائد لقطة، أو لقاء لقطة مع لقطة، يولد لقطة ثالثة ذهنية عند المتلقي.

س: هذا الأمر يسري على جميع أشكال الإبداع الفني، فكل متلقي، يتلقى الإبداع الفني انطلاقا من مرجعياته الفكرية والعاطفية الخاصة.

ج: نعم، لكن عندما ننجز السينما السردية المحضة، تنتفي هذه اللقطة الثالثة، ونتتبع الحكاية فقط. لكن يبقى التوتر حسب الإحساس. يقول كودار، كلما ابتعدت العلاقة بين لقطة وأخرى كلما كان التوتر أكثر. وهنا يلتقي قليلا مع السرياليين. فكلما لاقيت أشياء لا علاقة لها مع بعض كلما خلقت توترا أكبر، وهذا هو الجميل والشاعري في السينما. طبعا أنا لا أتحدث بشكل نظري محض، فأنا أستحضر العديد من النماذج، ولكن النماذج التي أستحضرها بقوة هو جان لوك كودار، لأنه فكر في السينما من داخل السينما بالفعل السينمائي وليس بالكتابة عنها وحدها، بل فكر فيها وهو يصنع أفلاما أو ما يمكن أن يطلق عليه الميتاسينما، أي فيلم يحكي حكاية لكنه في نفس الوقت ينظر بذاته.

س: هل يمكن اعتبار أفلامك تنتمي لمدرسة سينمائية معينة؟

ج: لا. بالرغم من أنني أكتب وأفكر، لكن أكون كثير العفوية في أعمالي. وهذا يجعل أنني رغم استحضاري لمرجعيات سينمائية فهي غالبا ما تكون مختفية، مثلا في “زمن الرفاق” كنت أستحضر مئات الأفلام، ويمكن ألا يظهر أثرها في الفيلم، ولكن هي موجودة. لا يوجد أسلوب معين أتماهى معه. ربما أتماهى مع سينما معينة. فهذا التعريف الذي أعطيتك على السينما لم يأت بشكل نظري، بل جاء من الممارسة والمشاهدة.

أشاهد كل الأفلام، وأستمتع بها، تعجبني الأفلام الأمريكية الكبرى، ك”مهمة مستحيلة” و”باطمان” تماما كما يعجبني مشاهدة أفلام راديكالية

س: هل يمكن اعتبار أفلامك قريبة من الواقع تحاول ان تلتقط بعض تفاصيله؟

ج: بالطبع، بالنسبة لي السينما هي فن الواقع بامتياز. وعندما أقول الواقع، فأنا أقصد الواقع كمادة وليس كإيديولوجية. لكنني عفوي بصورة لا يمكن تصورها. عندما أحضر التصوير أبدأ أفكر وأحاول الإحساس بالممثل وبالمكان، هذا يجعلني أتجاوز التمارين الأسلوبية، لأنني لا أرغب في أن يتحول الفيلم إلى تنفيذ نظريات سينمائية أو تمرين أسلوبي. إذن ليس هناك أسلوب معين؛ كما أنني أشاهد كل الأفلام، تعجبني لأفلام الأمريكية الكبرى، ك”مهمة مستحيلة” و”باطمان” وأشاهد أفلاما راديكالية وأستمتع بكل هذه الأفلام. هناك أفلام قليلة جدا، عندما أشاهدها أشعر بالغيرة. أقول مع نفسي أن هذا الفيلم كان يجب أن أكون أنا مخرجه، أشعر بأن هناك حساسية مشتركة، وهناك أفلام، عندما أشاهدها، أقول إنها جيدة، ولكن لن أخرج مثلها أبدا.

س: ما الذي يمكن أن تقوله عن كتابك “سينما مختلفة”؟

هناك أشخاص يفضلون التخلي على الأموال الضخمة، ويصورون أفلاما بإمكانيات متوسطة أو بسيطة ولكنها تكون قوية جدا

ج: أُذَكر بأن “سينما مختلفة” هو ثالث كتاب أصدره، في البداية أتحدث عن اللغة السينمائية،

س: اللغة السينمائية، تقصد بها التقنيات؟

ج: نعم، أنا أسميها اللغة السينمائية، ولكنه تخص المنتوج السينمائي المغربي بشكل غير مباشر، لأنني لا أريد الدخول…

س: في حزازات؟

ج: في حزازات. كما أتحدث عن تجربتي الشخصية، وأحيانا عندما أطرح أسئلة عن الصعوبات نجدها في اللغة، لا أتحدث الآن عن الإنتاج، أحاول تقديم أجوبة أنجزتها في أفلامي. مثلا، الجلسة المغربية، نجلس حول مائدة مستديرة، وسط صالون وراءه الحائط مباشرة، صعب تصوير الجلسة. الكاميرا لا تجد مكانا ومسافة تتوقف عندها، كما لا يمكنك أن تأخذ نظرات الأشخاص، لأننا نتكلم هكذا بشكل جانبي وليس بشكل مباشر، وهي صعوبة لا يستهان بها مرتبطة بطبيعة المعمار المغربي والثقافة المغربية. أنا أحاول إيجاد أجوبة و أنا اصور ولكن المشكل لا يحل تقنيا بل في الكتابة. يجب العثور على مواقف لا يكون الناس فيها جالسين باستمرار أي مواقف فعلية تتأسس على الفعل وليس على الحوار، البحث عن مواقف تتحرك خلالها الشخصيات متحركة. لا أعرف إن كنت فهمتني أم لا؟

س: أنا مثلا شاهدت أفلاما كثيرة فيها أشخاص جالسون ويتحدثون ومع ذلك تركز الكاميرا على النظرات …

ج: هذه أفلام أجنبية وتلك جلسة أوروبية. عندما تكون جلسة مغربية يصعب عليك أخذ النظرات، لماذا؟ مثلا هذا هو الصالون، وهنا يوجد الحائط، والطاولة مستديرة …

س: يمكن مثلا أن تصور من النافذة … إذا كانت موجودة

ج: في غالب الأحيان لا تكون هناك نوافذ، وبالتالي تفتقد الصورة عمقها، لأن الجلسة لا يكون فيها تقابل ;ونكون جالسين جنبا إلى جنب، عكس جلستنا الحالية أنا وإياك (مواجهين). بل أكثر من ذلك، نحن عندما نجلس لنتحدث في الغالب لا ننظر إلى بعضنا حيث يجب علينا في جلسة مغربية أن نلتفت لكي نتوجه إلى من نتبادل الحديث معه. الحل هو إما أن تصور الحديث كما هو وبالتالي لا يمكنك أن تلتقط كل النظرات، وإما أن تحاول خلق دينامية في الإخراج. مثلا عوض أن يكون الأشخاص جالسين كل الوقت، يمكن أن يتحركوا. مثلا، نحن عندنا البيوت التقليدية، توجد فيها الممرات والدرج، يجب خلق مبررات كي لا يبقى الأشخاص جالسين بشكل متواصل. عندما تتفرج في فيلم لا يفعل الناس فيه سوى الحديث تصبح المسألة ثقيلة، لاحظي الأفلام الأمريكية يوجد فيها حوار كثير، لكن المتلقي لا يشعر به لأنه مبرر، هذا رغم أنهم لا يستعملون الحركة كمبرر لعدم الجلوس. هذا نموذج للأشياء التي تحدث عليها في الكتاب الأول، أما الكتاب الثاني “ماهي السينما؟” فيبدأ بالخوض في تجربة شخصية لي، في ظل التحولات اتي تعرفها السينما في العالم بفضل التعامل مع ما هو رقمي، والذي فتح المجال لأي شخص أن يصور، لدرجة أن الناس يصنعون أفلاما بالهاتف. هذا خلق ديمقراطية في الولوج للمجال السينمائي، كما في المشاهدة أيضا. يمكن أن أصنع فيلما وأضعه على الفيس بوك وسيطّلع عليه الجميع. وهذا يطرح سؤالا بالنسبة للإنتاج. وهي مسألة جيدة، لأن هناك أشخاص لم يكن لديهم مجال لدخول السينما يمكنهم أن يصوروا ويقدموا أشياء مهمة.

فيلم-أفراح-الصغيرة.jpeg

10 فبراير، 2026

الرئيسي في السينما هو الكاميرا والواقع والجمهور والعرض

قبل بضع سنوات كنت تجد في الفيلم منتج ومخرج، الآن عندما تقرأ جينيريك الأفلام في بداية الفيلم يمكن أن يظهر خمسة أو ستة منتجين، وأحيانا 14 أو 20 منتج، واحد في فرنسا وواحد في هولندا وواحد في بلجيكا…الخ. ماذا يحدث؟ يحدث تأخير في التمويل لأن كل شخص في بلده، عليه أن يحصل على موافقة اللجنة، الشيء الذي يجعل المسافة بين فكرة الفيلم والفيلم تتأخر كثيرا. مثلا أسماء المدير وفيلمها الذي حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات مهمة قضت تقريبا عشر سنوات وهي تحاول إنجازه. في عشر سنوات الفكرة لم تعد هي الفكرة، وأنا لم أعد أنا. طراوة الفكرة لم تعد موجودة. ومع تدخلات هؤلاء المنتجين. مثلا منتج إسباني سيقول أنا سأدخل معك بمقدار من المال، ولكن أنا جمهوري يجب أن يرى الشمس، أنا مثلا يعجبني أن أصور في الضباب والجو غائم، هو سيقول لك لا، أنا جمهوري أوروبي ويفضل أن يشاهد الشمس، والآخر سيقول لك، فيلمك محافظ قليلا، والآخر سيقول لا توجد الفرنسية في فيلمك، وذلك من حقه، لأنه استثمر في الفيلم بالمال وعليه أن يستحضر انتظارات السوق التي يمثلها. وبالتالي، من أجل أن تكون هناك استقلالية في الإبداع، يجب البحث عن أنماط أخرى من الكتابة، لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وتجعل إمكانية السرعة في التنفيذ. عندما تستحضرين فكرة كتابة قصة قصيرة تكتبينها ولا تنتظرين عشر سنوات مثلي أنا كمخرج سينمائي. هناك حاليا مقاومة هذه الأشياء في السينما العالمية. هناك أشخاص يفضلون التخلي على الأموال الضخمة، ويصورون أفلاما بإمكانيات متوسطة أو بسيطة ولكنها تكون قوية جدا. أتحدث عن هذه النماذج لأعطي إمكانية بديل إنتاجي وسينمائي وفي الكتابة أيضا من أجل سينما تختصر المسافة بين مشروع الفيلم والفيلم. ولكي نصل إلى ذلك نطرح دائما السؤال ماهي السينما؟ لنعرف ما هو أساسي وما هو ليس كذلك. مثل بناء بيت مثلا، ستقول أنا أريد فيلا، لكن يطرح سؤال، كم من المساحة يمكن أن أحتاجه وحدي؟ أحتاج 40 متر مربع، ماذا سأفعل بفيلا. الفيلا ستأخذ مني مجهودا، عوض أن أستيقظ في الصباح وأقوم بتمارين رياضية وأجلس للكتابة، فالفيلا تتطلب مني تشذيب الحديقة والنظر مع الحارس لمعرفة ما يقوم به. فأنا مثلا يمكنني أن أعيش في فندق. لأنني سأستيقظ، وأفطر وأجلس للكتابة. يعني أزيل كل الزوائد، التي يمكن إزالتها. مثل مسرحي معروف … بولوني أعتقد أن اسمه كروتوفسكي تساءل عما معنى المسرح الفقير، وأول سؤال طرحه، هو ما هو المسرح؟ هل هو الضوء؟ لا، هل هو النص؟ لا، يمكن لعب مسرحية مرتجلة، هل هو الإخراج، لا، يمكن إطلاق ممثلين يلعبون فوق الخشبة، مع وجود جمهور يتفرج، سيقدمون مسرحية، هل يمكن تقديم مسرحية خارج بناية المسرح، ممكن. في النهاية خلص إلى وجود شيئين إذا أزلتهما لا يبقى هناك مسرح، هما الممثل والجمهور. وقد حاولت اتباع نفس المسار في السينما. هل يمكن عمل السينما بدون إضاءة، ممكن، هل يمكن عمل سينما بدون سيناريو، ممكن، الفيلم الوثائقي يصنع بدون سيناريو، ممكن إنجاز فيلم روائي بدون سيناريو، يمكن ارتجاله. أبحث عن الأشياء التي يمكن إزالتها للذهاب إلى الرئيسي.

س: وما هو الرئيسي في السينما؟

ج: الكاميرا والواقع…

س: ومتفرج (ضحك)

ج: وكما قلت سابقا، نحن متى نؤرخ للفيلم؟ نؤرخ له عندما يشاهد أول مرة. هو تاريخ ازدياد الفيلم. يمكن أن يكون هناك فيلم قوي صور ولم نشاهده لا نعرفه. السينما بالنسبة لي هي لقاء الكاميرا مع الواقع وتسجيله …

س: لكن لقاء الكاميرا مع الواقع يمكن أن يكون من أجل إنجاز روبورطاج مثلا …

ج: ممكن أن تكون فيلما وثائقيا، أو حكاية متخيلة أو واقعية أو رسوم متحركة، في إطار سينما التحريك، ولكن متى يتم تسميته فيلما؟ عندما يدخل القاعة السينمائية ويشاهده الجمهور. كما قلت، لحظة الفرجة للعرض بالنسبة لي ليست لحظة ثانوية، بل العرض لحظة أساسية في العملية. وبالتالي فالفيلم هو كاميرا صورت شيئا ما وعرضته في قاعة. عندما تصل إلى هذه الخلاصة، رغم إضافتك لبعض الأمور فإنك تكون على معرفة مسبقة بالضروريات.

ما أتحدث عنه حاليا ينتمي إلى السينما المستقلة

س: ما رأيك في السينما المستقلة؟

ج: ما أتحدث عنه حاليا ينتمي إلى السينما المستقلة. ولكن عندما نتحدث عن السينما المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية فنجد معنى مغايرا لما نتحدث بشأنه. السينما المستقلة في أمريكا هي التي تنجز خارج الأستوديو أي خارج هوليود. هناك نوعان من المنتجين في أمريكا. هناك منتجون “مستقلون” … يمكن أن يصنعوا فيلما تجاريا يشبه أفلام هوليود، وهو يسمى “مستقل” لأنه لا يدخل ضمن تلك الشركة الكبرى لهوليود. وهناك سينما مستقلة أخرى، وهذه أيضا يوجد فيها نوعان، هناك المستقلة إنتاجيا، أي أنها تشبه السينما الأخرى بنجومها وكل شيء فيها ولكنها تنتج بشكل مستقل وليست تابعة لأستوديو كبير، وهناك السينما المستقلة التي أتحدث عنها حاليا. وهي مستقلة من ناحية الكتابة السينمائية والتصور وطريقة التوزيع، لأن السينما المستقلة لا توزع في المركبات الكبرى، توزع داخل الأندية السينمائية، وفي القاعات الصغرى. والسينما المستقلة بالنسبة لي هي مختبر السينما، لأنها تبحث عن أشكال جديدة للحكي، وعن ممثلين جدد وليسوا مكرسين. عندما تصل السينما الرسمية لأزمة تتغذى من السينما المستقلة. تعود للمختبر الذي هو السينما المستقلة.

س: إذن هل يمكن اعتبار أفلامك تندرج ضمن السينما المستقلة؟

ج: ممكن. في المغرب لا يوجد هذا التصنيف. أحاول. أنا أرغب في أن أصنع فيلما سينمائيا قبل أن يكون مستقلا أو لا. لكن أحاول أن تكون أفلامي مستقلة من ناحية الكتابة والتصور. يعجبني أن يقدم الفيلم شيئا جديدا للناس.

عندما أنجز فيلما ويقال لي أنني لم أكن جريئا، أقول لهم تلك هي حدودي

س: ومن ناحية الحرية؟ حرية التعبير مثلا، هل سبق لك أن مارست الرقابة الذاتية على لقطة معينة في أفلامك؟

ج: لا، بصراحة لم يسبق لي أن مارست رقابة ذاتية، في التلفزيون تكون هناك بعض الحدود، لأن التلفزيون يدخل إلى البيوت، لكن في السينما لم يسبق لي أن مارست الرقابة الذاتية، كما لم يسبق لي أن واجهت رقابة من أي نوع.

س: مثلا، هل سبق لك أن مارست الرقابة الذاتية بخصوص قبلة جنسية لا تظهرها لأنها ممنوعة…

ج: يمكن لو طرحت عليّ هذا السؤال قبل عشرين سنة، لقلت لك إنني أقوم بالرقابة الذاتية. الآن أكتب في إطار فن الممكن. الممكن من ناحية الإنتاج ومن ناحية الواقع. أنا تأقلمت مع واقعي. أكتب … لا أقول الرقابة الذاتية … ولكن أقول الحدود التي يمكن أن أصنع بها فيلما في المغرب. بهذه البساطة. أنا أفكر في إطار الممكن. والأشياء التي لا أستطيع عملها أجد لها حلا يمكّنني أحيانا من إنجاز أحسن مما فكرت فيه. أنا تربيت في المغرب داخل أسرة مغربية تقليدية وبعد ذلك انفتحت على أفكار جديدة تقطع في غالبها مع هذه الافكار. هناك أشياء كثيرة أومن بها، لكن عندما أصطدم بالواقع أجد أنه مازال لدي مشكلة معها. لن أكذب عليك وأقول لك إنني متحرر، ولكن هناك أشياء كثيرة لا يمكنني تغييرها في نفسي، لأنها تندرج ضمن تربيتي. أنا مثلا أكون صارما في إدارة الممثل، لكن عندما أدير ممثلا في وضعية حميمية مع ممثلة، أشعر بإحراج كبير. ما زلت لا أستطيع مواجهة ذلك المشهد كما أواجه مشهد غير جريئ. ما زلت لا أستطيع أن أعيشه مع الآخرين. أكيد ستكون لحظة جريئة، ولكن من الناحية الفنية ستكون ضعيفة.

س: إذن، ليس من الضروري أن أسألك عن موقفك من المثلية الجنسية مثلا…

ج: لا، فيلم “أفراح صغيرة” يتكلم عن المثلية الجنسية، إذ يتحدث عن السحاقيات في شمال المغرب، ولكن بشكل متوار.

س: لكن هل تتصور إمكانية كتابة فيلم عن المثلية الذكورية مثلا؟

ج: المثلية الذكورية لا أعتقد، لأنه من الصعب جدا. أنا أقبلها نظريا، ولدي أصدقاء أجانب أو مغاربة مثليين، وتكون أحيانا بشكل مكشوف وليس سريا؛ ولكن ما زلت لا أتمثلها بشكل جيد. ولكي أصور شيئا، عليّ أن أتمثله. ولا يعجبني الافتعال. أنا ضد افتعال شخصية غير شخصيتي. أنا واعي بطريقة تربيتي سواء منذ الطفولة أم تربية اليسار؛ لأن اليسار نفسه كان في بعض الأحيان أكثر من الإخوان المسلمين. عندما أنجز فيلما ويقال لي أنني لم أكن جريئا، أقول لهم تلك هي حدودي، ولماذا الجرأة، أذا كانت ستشجع على مشاهدة سرية وتحرمني من لقاء الجمهور، وتحرم الفيلم من أن يشاهد بشكل جماعي، فأفضل أن لا أكون جريئا. هل نريد الجرأة من أجل ذاتها لأم للدفاع عن فكرة ، اذا كان من أجل الدفاع عن فكرة فهناك طرق عديدة لذلك، الجرأة التي وصلها الغرب لم تأتي من الوهلة الأولى بل هي نتاج تاريخ معين وتطور تطلب سنين أو قرون وتضحيات كبيرة . كنت أن أتمنى أن يتوفر وضع لا توجد فيه حدود وتوجد فيه مساحة شاسعة للتعبير.

المخرج-السينمائي-الطريبق.jpeg

10 فبراير، 2026